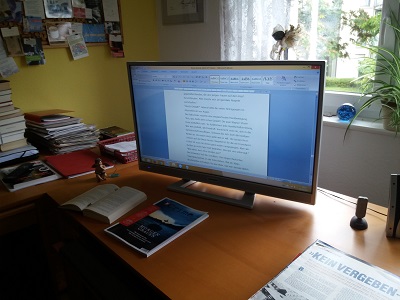

Wo Literatur entsteht - mein Schreibtisch

Von Bäumen und Menschen

Ein Tag im August 2013

Erstmals erschienen in der von Monika Böss und mir herausgegebenen Anthologie: SchreibOrte - wo Literatur entsteht. E-Book

Erstmals erschienen in der von Monika Böss und mir herausgegebenen Anthologie: SchreibOrte - wo Literatur entsteht. E-Book

Es hört sich verführerisch an: Schreiben, wo immer man sich aufhält, im Zug, in Cafés, oder im Garten unter einem Rosenbogen. So halten es manche Kollegen. Ich habe es probiert, doch ich fühle mich draußen oder unterwegs zu sehr abgelenkt und kann dort höchstens Notizen machen. Mein eigentlicher Arbeitsort ist mein Schreibtisch. Ich brauche einen festen Platz, um kreativ zu sein. Und Bücher in Sicht- und Griffnähe.

Hier am Schreibtisch fällt mein Blick oft auf die beiden Bäume vor dem Fenster und auf die offenen Wintergärten der Nachbarwohnungen. Darüber wölbt sich der Himmel. Heute ist er milchig grau, verschmolzen zu einer undefinierbaren Einheit. In den vergangenen Tagen war er strahlend blau und keine Wolke darin zu sehen. Morgen wird es wieder so sein, sagt der Wetterbericht. Morgen werde ich mich wieder fühlen wie am Mittelmeer, oder zumindest wie am Gardasee beim Anblick eines tiefblauen Himmels. Sonnenlicht beflügelt meine Phantasie, weckt Feriengefühle. Nein, das wirkt sich nicht auf mein Schreiben aus. Nur auf mein gutes Gefühl. Ich beneide niemand, der zurzeit in Urlaub ist, während ich an meinem Schreibtisch sitze.

Seit einigen Jahren lebe ich in einer Mehrgenerationen-Anlage, einem größeren Gebäudekomplex um einen kleinen Park herum gruppiert. Die meisten Menschen, die in dieser Anlage wohnen, sind mir bekannt. Wir pflegen das, was heute selten geworden ist: Nachbarschaft. Wir feiern miteinander, wir tauschen uns aus. Wir helfen einander.

Wenn ich von meinem Monitor aufsehe, habe ich immer das gleiche vertraute Bild vor Augen. Die Sicht aus dem Fenster, besonders auf die beiden Bäume, inspiriert mich. Jetzt im Sommer sind die beiden Baumhasel sattgrün. Der linke ist umschlossen von dichtem Blattwerk. Dem anderen daneben, etwas kränklichen, wurde die Spitze gekappt. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass er sich wieder erholen möge. Zwischen den beiden Bäumen steht eine Bank. Eine Taube lässt sich darauf nieder, gurrt ein herzzerreißendes Lied.

Jeden Tag, während ich am Schreibtisch sitze, beobachte ich die Bäume, wie sie sich verändern im Wandel der Jahreszeiten. Sie sind ein Stück Natur, wesentlich älter als die Wohnanlage, die man drumherum konzipiert hat. Dass man sie nicht einfach abgeholzt hat, dafür bin ich sehr dankbar. Während die Spitze des rechten Baumes gekappt ist, treibt die pyramidenförmige Krone des linken gen Himmel. Dieser Baum ist höher als die Häuser ringsum. Und anders als die Häuser wächst er weiter.

Ich freue mich, wenn im Frühjahr die ersten Knospen auf den kahlen Ästen sichtbar werden, die sich langsam und stetig in einen dichten grünen Flaum verwandeln. Wenn die Elster ihr Nest in einer der Astgabeln baut, was mir ihre ständigen Flüge mitteilen, und später, dass sie Nahrung für die frisch geschlüpften Elsterkinder herbeischafft.

Auch der Herbst bietet einen schönen Anblick, wenn die herzförmigen Blätter sich färben und schließlich zu Boden schweben. Das abgeworfene Laub und die kleinen Haselfrüchte wachsen auf der Wiese und im Vorgarten zu Häufchen – nicht zur Freude aller Anwohner. Aber das gehört nun mal zur Natur dazu: Das ewige Sich-Verändern. Das Blühen und Früchte-Tragen. Das Werden und Vergehen.

Im Winter, wenn die Bäume kahl sind, kann ich durch die Zweige hindurch die Wohnungen der Nachbarn gegenüber sehen. Dieser Blick ist mir im Sommer verwehrt. Und wenn Schnee auf das Geäst fällt und die Bäume einhüllt, dann habe ich zwei interessante Skulpturen vorm Fenster.

Sie sind meine Vertrauten geworden, die beiden unterschiedlichen Baumhasel mit ihrem sich wandelnden Blattwerk. Auch heute schweift mein Blick vom mit Notizen, Büchern, Zeitschriftenartikeln und dem Terminkalender vollbelegten Schreibtisch zum Fenster hinaus hin zu den beiden Bäumen, deren Blätter sich sanft im Wind bewegen.

Drei Romane sind bereits hier an diesem Schreibtisch mit Blick auf die Bäume entstanden. Sie sind mein Ruhepol. Meine Assoziationsgeber. Und meine Stofflieferanten. Wenn meine Blicke sich in dem Geäst der Bäume verfangen, beginnen meine Gedanken zu wandern. Wenn ich beobachte, wie die Blätter nach einer eigenen Choreografie tanzen, wie der Wind die Äste hochhebt und sie wieder zurückfallen lässt - oder sie an einem hitzeglühenden Tag, wenn die Luft stillsteht, ein grünes Standbild abgeben, dann wird meine Phantasie in Bewegung gesetzt.

Manchmal hält der Blick nach draußen Einzug in meine Romane. Das hört sich dann so an:

Der Wind schaukelte sanft die leuchtend grünen Blätter des Baumhasels vor dem Fenster. Eine Elster flog zwischen die Gabelung in der Krone mit einem Zweig im Schnabel. Sie baute ein Nest.

Als ich an meinem letzten Roman „Vulkanpark“ gearbeitet habe, ein aufwühlendes Thema, das den Mord an einem Kind zum Inhalt hat, irrte mein Blick oft zum Fenster hinaus. Dann spürte ich das Grün der Bäume als beruhigend. Sagte es mir doch: Das Schlimme existiert zwar, aber es ist anderswo.

Dass Bäume Freunde sein können, das hat Alexandra einst in einem Lied besungen. Der Nachbarjunge in meinem Heimatort fällt mir ein - heute ist er längst erwachsen - aber als kürzlich der Hausbesitzer einen alten Baum hinterm Haus fällen ließ, war er untröstlich. „Der Baum war meine Zuflucht früher. Jedes Mal, wenn ich Probleme hatte, ging ich dort hin, um zu heulen. Den kann man doch nicht einfach so fällen.“

Würde man meine Bäume fällen, mir würde ebenfalls etwas fehlen.

Mein Blick schweift nach links zur Pinwand. Dort hängen Fotos, Gedichte, Eintrittskarten zu besonderen Ereignissen und einige weise Sprüche. Ein wenig gelebtes Leben, aber auch Assoziationsanstöße, wie das Bild mit dem blumenumrankten Straßenschild, das auf die Avenue du Paradis verweist. Oder die Ansichtskarte mit dem Efeu umwachsenen Fenster mit den üppigen rosa Hortensien davor, die mir eine Freundin geschickt hat.

Meine Mutter nannte Hortensien „Ballenstöcke“ – sie waren öfter ein ungeliebtes Geschenk, weil die Blumenstöcke so viel Wasser brauchten. Goss man sie nicht regelmäßig, ließen sie schnell die Blütenköpfe hängen und das Grün der Blätter bekam braune Ränder. Ein interessanter Gedanke ist, dass die Farbe der Hortensie von der Beschaffenheit des Bodens abhängt, je nachdem, wie hoch der ph-Wert ist, färben sich die Blüten blau oder rosa bis rot.

Anders als meine Mutter liebe ich die Hortensien mit ihren leuchtenden Blütendolden … Das Gedicht von Rilke fällt mir ein, geschrieben zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Es erzählt vom Farbenspiel und der Symbolkraft der Hortensien, deren Blau verweint und ungenau ist und an altes Briefpapier erinnert. Gleichzeitig beschwört es die Natur als Malerin und Erneuererin und wirft die Frage auf: „Wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze?“

Meine Pinwand, dieses Sammelsurium aus gesammelten Augenblicken, Ideen und Gedankenanstößen wird ständig neu bestückt. Ein Miniatur-Abbild des „Denkers“ erinnert an einen Besuch im Musée Rodin in Paris, Ein Spruch von Picasso verkündet: „Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele“ … und ganz unten leuchtet: „Das Leben poppt!“

An meinem Schreibtisch werden Dramen durchlebt, Morde aufgeklärt, da werden Menschen verletzt, enttäuscht, geliebt und getröstet. Es ist mein Mikrokosmos, den ich nicht missen möchte. In dem ich vieles von dem verarbeite, was im sogenannten wahren Leben draußen passiert.

Natürlich gibt es eine Verbindung zwischen der Welt vor dem Fenster und meinen Gedanken, feine spinnwebartige Fäden, die das Unvereinbare miteinander vereinen. Schreiben ist Festhalten des Vergänglichen. Und es ist Erhöhen des Vergänglichen, nämlich dann, wenn ein fremder Glanz auf den vertrauten Dingen liegt und sie verwandelt. Ich male mir schreibend ein Bild – und das hat gar nichts mehr mit den Bäumen da draußen zu tun. Oder doch?

Hierbei die Balance zu halten, empfinde ich als Glück.

Fünf Jahre später - Mai 2018:

Noch immer lebe ich in dem oben beschriebenen Mehrgenerationenhaus. Vieles ist geblieben, einiges hat sich verändert. Einge betagte Nachbarn sind verstorben, andere Menschen haben deren Wohnplatz eingenommen. Der kränkliche Baumhasel wurde gefällt und mein Blick aus dem Fenster ist lichter geworden. Alexandras dunkle melancholische Stimme, wie sie "Mein Freund, der Baum, ist tot" singt, klingt mir in den Ohren. Ein Lied aus meiner Jugend, das mir auch nach so vielen Jahren nicht aus dem Kopf geht. Das Lied hatte sie selbst getextet und der Baum war ein Sinnbild für ihre früh verlorene Heimat: Sie war ein Flüchtlingskind aus dem Memelland, das im Krieg mit seiner Familie nach Deutschland geflohen ist. Dieses Lied wurde erst nach ihrem tragischen Unfalltod am 31. Juli 1969 bekannt. Um ihren Tod ranken sich viele Mysterien, die wie ein Thriller anmuten.

PS: Ach ja, an meiner Pinwand hängt noch ein Spruch: “Life is a mystery, not a problem to be solved.”